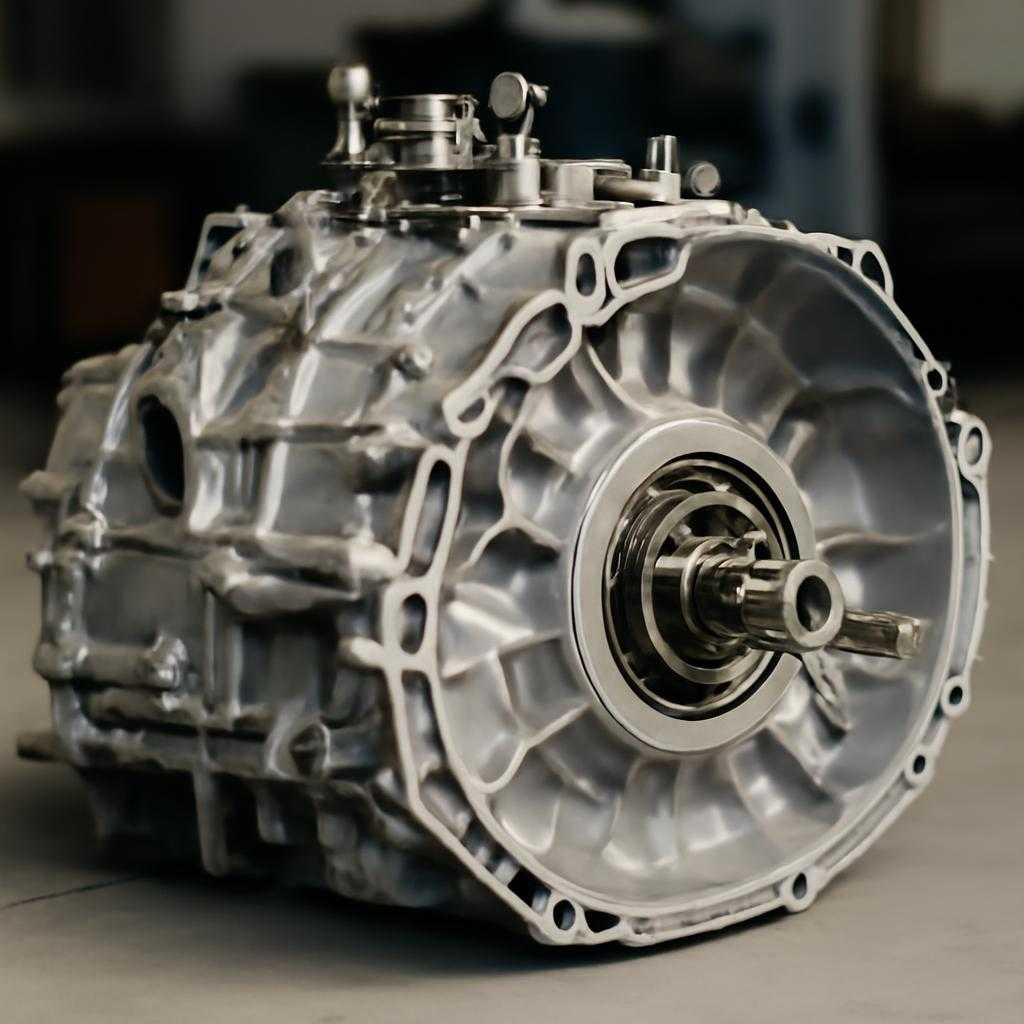

Лаборатория коробки передач: личный опыт

Перед началом любых экспериментов подшипники, шестерни, валы и сателлиты требуют чистого слуха. Я всегда приглушаю посторонние звуки: телефон отправляется в режим «самурай», ворота закрываются, вентиляторы переходят в минимальный режим. Шорох подшипника на холостом ходу и лёгкий свист синхронизатора расскажут больше, чем таблица с допусками. Спешка стирает нюансы, а нюансы создают выводы.

Диагностика до старта

Работу начинаю с эндоскопии: через сливное отверстие ввожу зонд, ищу фрезерные риски и характерную желтизну на бронзовых кольцах. Если вижу пурпурные прожилки — масло пережило вспышку тепла, пора брать свежий образец для спектрального анализа. Метод ICP-OES вскрывает содержание олова и меди вплоть до миллионных долей. Рост этих элементов указывает на истирание кольца синхронизатора даже раньше, чем я услышу скрежет.

Подготовка масла влияет на чистоту эксперимента. Использую малоизвестную технику декантирования под азотом: канистра охлаждается до пяти градусов, тяжёлые частицы выпадают в осадок, сверху остаётся «чистый меджуол» — я так называю прозрачный слой, по оттенку напоминающий финиковый сироп сорта Medjool.

Когда работаю с автоматом, подключаю к гидроблоку собственный «тизеринг-контур» — тонкую трубку с перфорацией 0,2 мм. Высокочастотные пульсации масла вырисовывают на осциллограмме биение клапанов, скрытое от штатных датчиков.

Тонкая настройка сцепления

Переходим к механике. Чтобы отловить микроскопический ход троса, ставлю цифровой датчик линейного перемещения с разрешением 1 µм. Затем прошиваю блок дросселя, убирая задержку «rev-hang». На щите приборов появляется честный отклик педали, теперь обороты падают точно, шестерни заходят без удара.

Часто просят короткий ряд — хотят ураганный разгон. Я придерживаюсь компромисса: подбираю пары главной передачи, играя на контрасте гипоидного крутящего момента и допустимой температуры. На графике КПД хвостовик выглядит как зуб пумы: высокий пик к четырём тысячам, затем плавный склон. Я ловлю пиковую точку и ставлю термопару прямо на картер. Повышение на восемь градусов — верхняя граница, шаг влево, шаг вправо — износ колец или потеря резкости разгона.

Со стороны может показаться, что переключения я отрабатываю как пианист гаммы. На деле пальцы живут по схеме «триангуляция усилия»: мизинец — контроль боковины, ладонь — демпфер рычага, большой палец — ассистент баланса. При этом я слушаю не звук, а тишину между ними.

Оценка результата

После каждой сессии раскладываю данные. Давление масла в АКП проверяю диаграммой ΣP-t: интеграл давления по времени рисует площадь, красноречивее километровой ленты. На механике анализирую «скаляр зацепления» — отношение времени включения передачи к угловой скорости первичного вала. Чем ближе к единице, тем гармоничнее пара «водитель-коробка».

Чтобы подтвердить расчёт, разбираю коробку и применяю фрактальный анализ поверхности зубьев. Вместо привычного Ra смотрю D-сложность: грубо говоря, насколько поверхность напоминает береговую линию Норвегии. Высокая сложность сигнализирует раннюю усталость металла.

Финальным аккордом идёт дорожное испытание. Участок — старая бетонка с волной три сантиметра. Подвеска там поёт, а коробка обобнажает истинный уровень внутреннего демпфирования. Я ловлю тот самый момент, когда резонанс совпадает с колесной вибрацией, и на короткое мгновение автомобиль замолкает, будто вдохнул перед репликой. Если тишина длится дольше половины секунды — передача живёт.

В каждом эксперименте я ощущаю трансмиссию как квартет металла, масла, температуры и времени. Стоит сместить одну ноту — мелодия распадается. Моя задача — услышать музыку раньше шума.