Миф о топливных магнитах: испытания и цифры

Я работаю в инженерной лаборатории, где регулярно проверяю аксессуары, обещающие экономию топлива. На прошлой неделе завершил серию цикловых испытаний магнитов, предлагаемых для установки на топливопровод легковых машин.

Производитель обещал «поляризацию углеводородов» и сокращение расхода до десяти процентов. Задача заключалась в проверке заявлений при строгих условиях, исключающих погрешности дорожных тестов.

Суть эксперимента

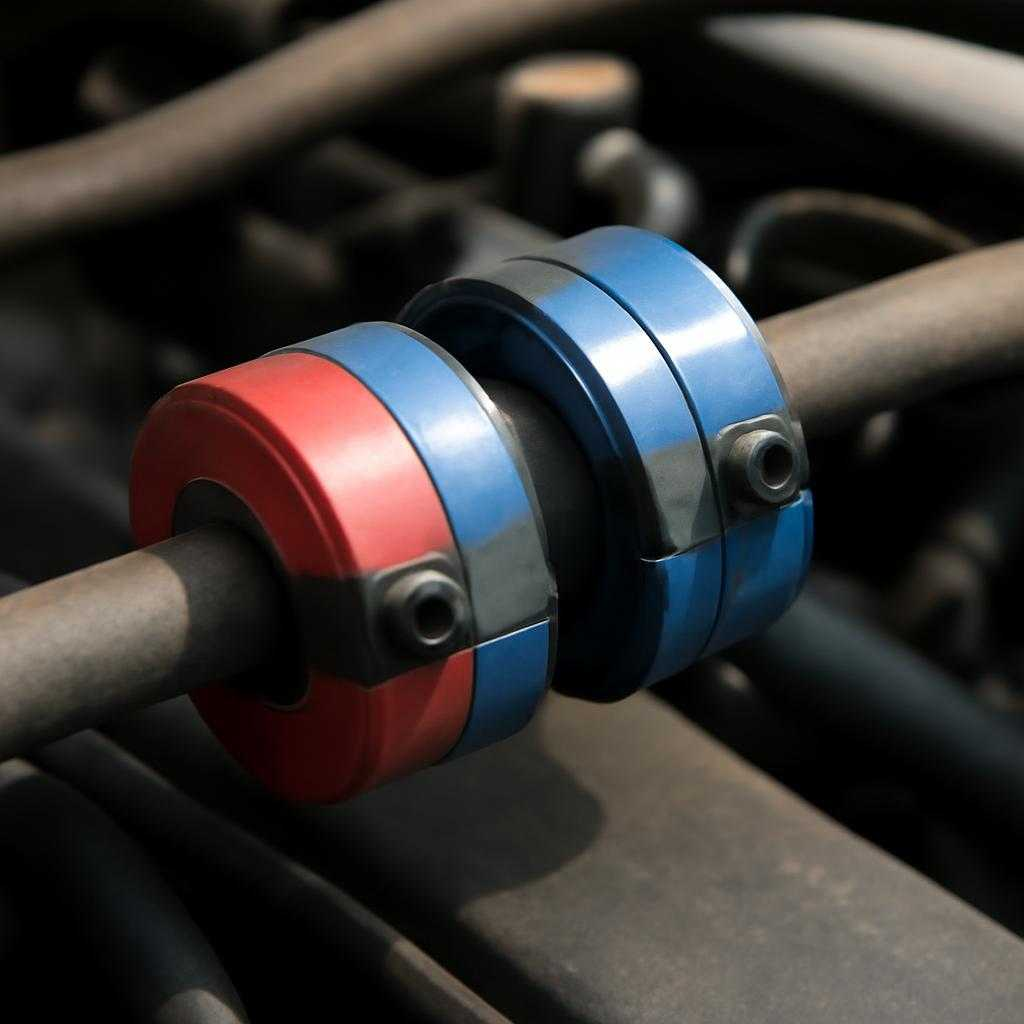

Испытуемый автомобиль — атмосферный рядный-четвёрка объёмом 1,6 л, 57 000 км пробега, штатная система впрыска. На стенде Schenck-4500 поддерживалась температура воздуха 23 °C, относительная влажность 47 %. Топливо из одного бака класса Е5, отфильтрованного через сепаратор-отстойник, подавалось насосом с контролем давления 3,3 бар ±0,02. Магниты фиксировались на подающем шланге перед рейкой, расстояние до рампы 120 мм.

Динамометрическая нагрузка моделировала городской цикл со стационарными пятиминутными отрезками на 1500, 2000, 2500 и 3000 об/мин. Каждая точка проходила четыре повторения: базовый прогон без аксессуара, установка двух магнитов N52, затем трёх и, наконец, шести, образующих кольцо Хальбаха. Между сериями двигатель остывал до 40 °C, что исключало расхождение из-за температурного расширения.

Измерения на стенде

Расход считывался кориолисовым счётчиком Micro Motion CMF010, погрешность 0,1 %. Разница между базовым прогоном и конфигурацией из двух магнитов составила 0,04 %, что укладывается в шум прибора. Три магнита дали 0,02 % отклонения, шесть — 0,05 %. Хроматография показала стабильный состав выхлопных газов, для несгоревших углеводородовдо родов колебалась в пределах 3 ppm.

Для проверки влияния старения были проведены десятки часов работы на фиксированной нагрузке 60 Н·м. После 30 часов с магнитами расход изменился на 0,03 % относительно старта. При снятых аксессуарах параметр вернулся к исходному значению. Статистический анализ методом Бонферрони не выявил значимых различий (p = 0,67).

Испытания подтвердили отсутствие отслеживаемого эффекта. Даже при радикальном усилении поля до 0,8 Тл поток топлива не демонстрирует анизотропию, достаточную для изменения турбулентной структуры струи во впускном коллекторе. Теория о «кластеризации» углеводородов не выдерживает контакт с эмпирикой: диффузионное время распада агрегатов ниже 10-9 с, магнит удерживает лишь макроскопическую фиксацию ферромагнитных частиц, которых в бензине практически нет.

Сравнивая с прошлогодними тестами ионизаторов и вихревых вставок, наблюдаю похожие цифры. Экономия находится в пределах погрешности приборов, зато возрастает риск нарушения гарантии: обойма с магнитами при нагреве до 90 °C иногда соскальзывает, повреждая проводку кислородного датчика. Доверие к заявленным «чудесным волнам» разрушается не громкими высказываниями, а сухими таблицами. Пока в топливе отсутствуют пара ферромагнитные добавки, магнитный аксессуар остаётся предметом сувенирного ряда, а не инженерного расчёта.