Поворот среди линий времени

Я вхожу в перекрёсток так, словно читаю партитуру: каждая нота хранит дорожный знак, каждая пауза — реакцию окружающих. До координатной точки стоп-линии ловлю импульс потока, фильтрую сквозь раллийный взгляд — технику, пришедшую из спецучебных программ FIA. Раллийный взгляд удерживает две картины одновременно: ближний конус внимания и перспективу на два квартала. Переключение между ними выполняю через микроскопическое движение глаз, оставляя рулевое управление стабильным.

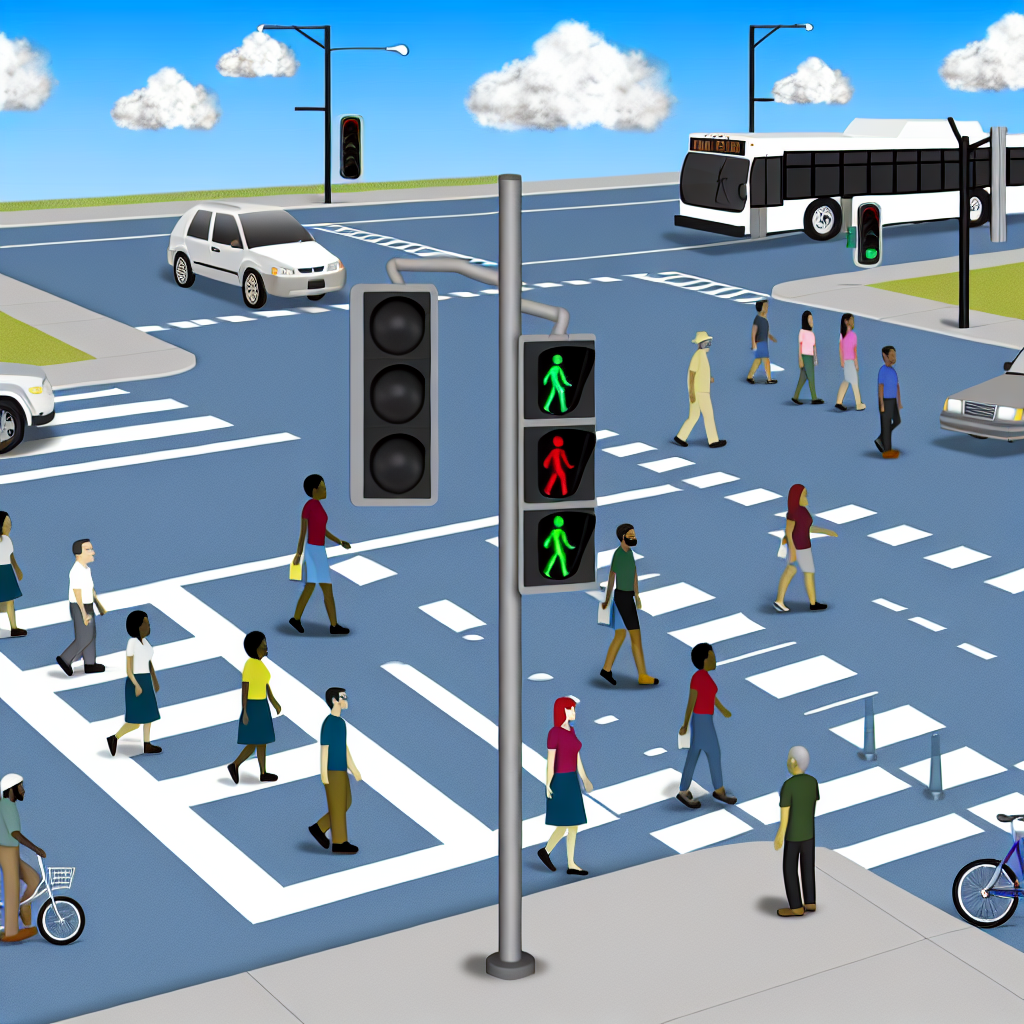

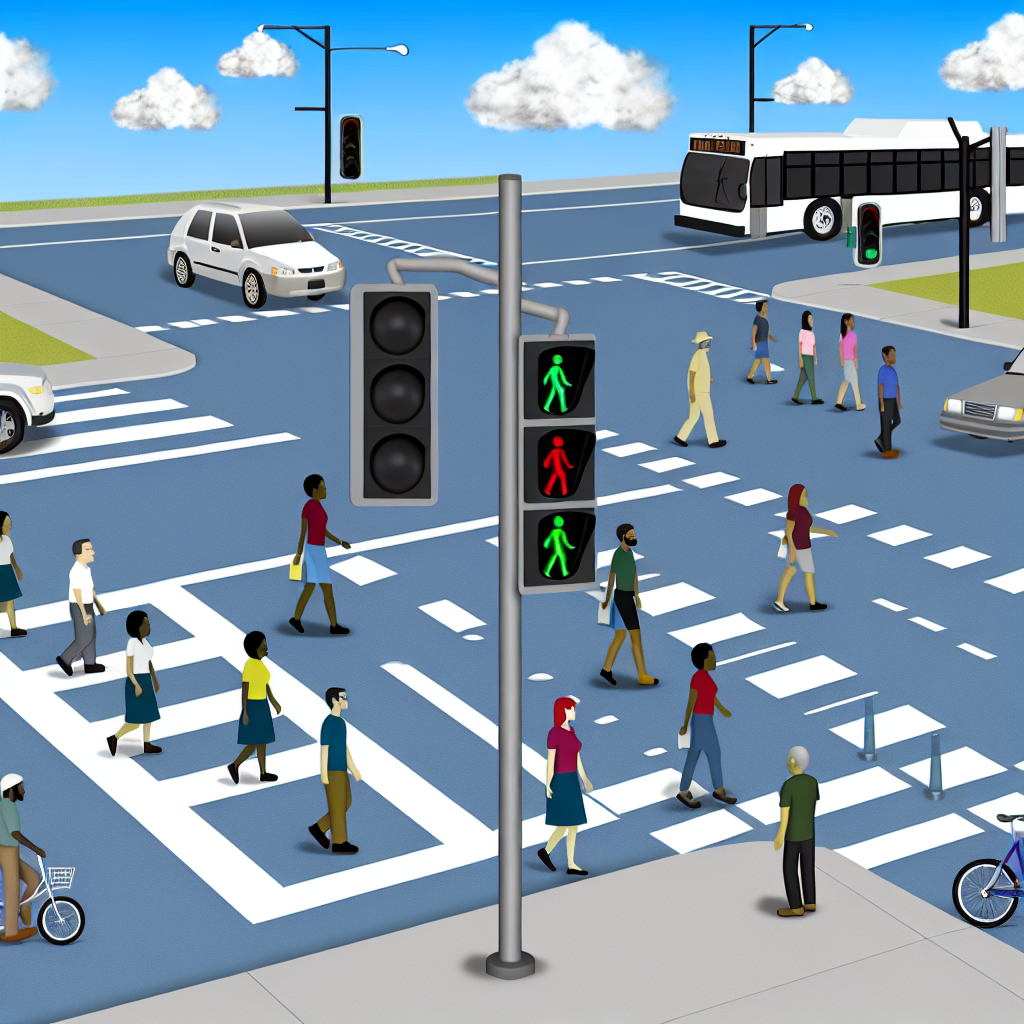

Город выбрасывает три базовых типа узлов: регулируемый, нерегулируемый и круговой. На регулируемом узле фаро-код светофора диктует ритм. Дублирующий повторитель над полосой частот излучает сигнал выше основного: в час пик грузовик перекрывает нижний фонарь. Беру каноническую дистанцию — половина интервала реакции — и готовлю упреждающее торможение. На фазе жёлтого еду с педалью, касающейся резинки мембраны главного цилиндра: давление создано, колёса всё ещё вращаются свободно.

Взгляд пилота

Нерегулируемый узел напоминает шахматный блиц. Приоритет закреплён знаком «Главная дорога» либо геометрией магистрали. Перед въездом сканирую правый сектор под углом шестидесяти градусов, левый — на сорока, после чего возвращаюсь к центру. Такой алгоритм исключает туннельный эффект. Встречный транспорт при левом повороте оцениваю через фазу «два света–одна тень»: сначала фары, затем тень под бампером. Если тень неподвижна, значит кузов не ускоряется — карманы траекторий открыты.

Круговой узел рождает иллюзию цикличности, хотя закон Кольца предъявляет линейное право — вступивший в круг уступает тому, кто движется внутри. Длины импульса газа подбираю по принципу торк-квази: момент докатывания без сцепления, затем мягкая подача момента. Перенос веса кузова остаётся минимальным, шины пишут ровную окружность, дифференциал не дёргает гранаты.

Граница приоритета

Смешанные узлы встречаются на трассах-переходах, где светофор включается только при перегрузке потока. В дежурном режиме действует знак приоритета. Я формирую буфер времени через термин «лаг торможения» — разность между моментом контакта подошвы и фактическим давлением в контуре. При переходе к зелёному сигналу буфер стираю щёлчком отпуска педали: разгон стартует без рывка.

Юридический акцент: пункт 13.12 ПДД накладывает на поворачивающего налево обязанность пропустить встречный поток. В случае тёмного перекрёстка использую метод «световой перископ» — кратковременно включаю дальний, считываю отражения в зеркалах встречной машины, фиксирую её гироскопический дрейф.

Скрытые ловушки

Самый каверзный сценарий — перекрёсток с трамвайными путями и смещённой зеброй. Грузовые маршрутки закрывают обзор, путейное полотно создаёт собственную приоритетную ось. Решаю задачу через такт отдачи: выход на полотно только после того, как шёлковый профиль ведущего вагона ушёл за заднее стекло.

Зимний узел преподносит саблинизацию — превращение снежной каши в рыхлую массу под колёсами. Держу колёса на минимальном угле скольжения, применяю приём «пульсовое руление»: микроповороты ±5 градусов стабилизируют гребень нарушенного раструба.

Электромобиль страдает от повышенной массы аккумулятора, зато рекуперация заменяет прямое торможение. При подходе к узлуу отпускаю акселератор за восемь-десять кузовных длин до стоп-линии: рекуператор снимает три четверти импульса, гидравлика доводит до нуля.

Мотоциклист в зеркале — отдельная сказка. У наклонённого байка реальное положение корпуса смещено относительно пятна контакта. Я читаю угол крена и прогнозирую вектор исходя из закона ЖироШара: тангенциальная компонента плюс центростремительная.

На финал хочу запечатлеть образ: перекрёсток — городской сфинкс. Он задаёт загадку ритмом, знаками и тенями. Водитель, решивший её, проезжает, будто песочные часы раскрылись и рассыпали кварцевый путь.